透析について

現在、血液透析治療につきましては患者様の高齢化、糖尿病患者様の増加などにより、その維持、管理は大変難しくなってきています。高須病院では、より良い透析治療に貢献する為に19床の透析治療専用ベッドを用意して専門医療スタッフによる管理を行っています。

現在、血液透析治療につきましては患者様の高齢化、糖尿病患者様の増加などにより、その維持、管理は大変難しくなってきています。高須病院では、より良い透析治療に貢献する為に19床の透析治療専用ベッドを用意して専門医療スタッフによる管理を行っています。

透析療法とは?

透析療法とは、機能が低下した腎臓に代わって、血液から老廃物や余分な水分を人工的に取り除く治療です。

一度失った腎臓機能の回復はほとんど望めないため、末期の状態では腎臓移植あるいは透析療法が必要になります。

透析の流れ

一般的に週3回の通院により透析を行い、1回あたり4時間程度で終了します。

シャント手術について

シャントとは?

血液を体外に取り出し、浄化し再び体内へ戻すためには十分な血液量が必要です。

血液を体外に取り出し、浄化し再び体内へ戻すためには十分な血液量が必要です。

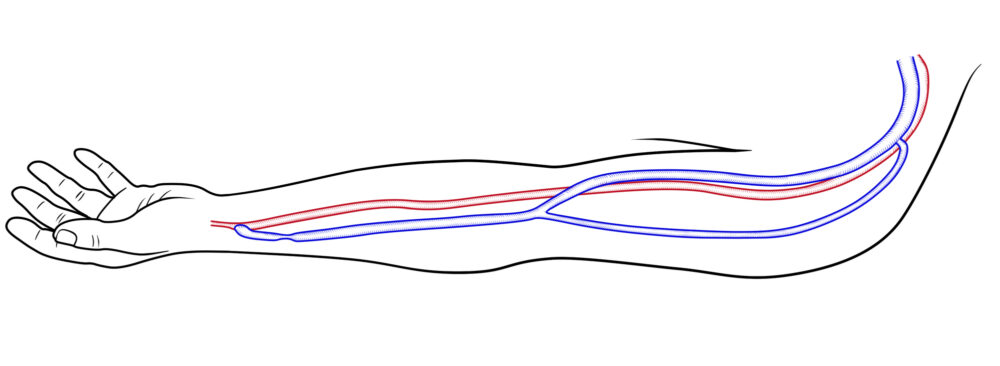

そのため、手首などの動脈と静脈を縫い合わせて、血液量が豊富な太い静脈をつくります。これをシャントと言います。

シャントの内部に血栓が形成され血管が狭窄・閉塞してしまった場合、透析療法が困難になるため、定期的にメンテナンスを行う必要があります。当院では、透析導入、シャント作成、シャントのメンテナンスは行っておりませんが、連携している医療機関と情報提供を行いながら、安心して透析治療を受け続けることができます。

シャント手術

内シャント

内シャントは、皮下で動脈と静脈を接合したものです。患者様の血管を使用する方法(AVF)と、人工血管を使用する方法(AVG)の2種類に分けられます。

どちらの方法にするかは、患者様の血管の状態を検査した後に決定します。

自分の血管を用いる場合(AVF)

ご自身の血管を使ってシャントを皮下で作成する方法です。

血管が詰まりにくく、長期間の使用が期待できます。基本的にシャントは利き腕と反対の手首の近くで作りますが、動脈硬化などにより血流が障害されている、点滴や採血を何度も行って血管が損傷している場合は利き腕又は肘の近くでシャントを作ることがあります。

なお、ご自身の血管を使用する場合、透析療法を開始するまでに術後2~4週間かかります。透析開始の時期に合わせて、事前にシャントを作成しておくことが大切です。

人工血管を用いる場合(AVG)

静脈が細く自己血管でシャントを作れない場合、人工血管を活用してシャントを作ります。

なお、自己血管よりも閉塞・感染症が起こる可能性が高いです。また、使用期間が3~5年程度となり、自己血管よりも寿命が短いというデメリットがあります。

動脈表在化

シャントは心臓の負担となるため、心不全の方には作成できない場合があります。

動脈表在化手術とは、心不全の患者様や内シャントを作れない場合に選択される手術です。動脈を皮膚の近いところに移動させ、直接動脈に針を刺せるようにします。

なお、血液透析には動脈と静脈の2本の血管に針を刺す必要があるので、ご自身の静脈が確保できていることが前提となります。

当院の人工透析について

経験豊富なスタッフによる、きめ細かいサポート

-

透析医療の経験豊富なスタッフを中心にそろえて構成されています。

-

綿密な衛生管理・安全管理のうえ、血液透析治療は運営されています。

-

患者さまには安心した環境で透析を受けていただけます。

-

透析導入期の不安から長期の透析療法の合併症予防をふくめて、きめ細かいサポートが行われています。

-

医師、看護師、臨床工学技士だけでなく、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー、看護助手などたくさんのスタッフが患者さまを中心としたサポート体制を提供させていただきます。

-

患者様、ご家族ともに安心して頂ける様より良い治療環境づくりに努めています。

-

人工透析内科は、通常の外来診察は行っておりません。

他の医療機関で人工透析治療を行っている方で、当院での治療をご希望の方は、医療相談室までご相談ください。

高須病院 医療相談室

| 電話番号 | 0563-72-0806 |

|---|---|

| 応対時間 | 祝日を除く月曜日~土曜日の午前9時から午後6時まで |

透析シフト表

| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 8:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 午後 13:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 担当医 | 仲野 領二郎 | ※ | 渡会 長生 | 梅田 良祐 | 大山 友香子 | 秋田 みほ 平野 恭子 中村 美秀 (交代勤務) |

※諸事情により担当医師が変更する場合があります。申し訳ありませんが、お電話での確認をお願い致します。

人工透析中または透析後に起こりうる症状

人工透析は副作用が起こる可能性があります。

副作用は、透析に身体が慣れていないことが原因で発生するもの、透析療法の前後で発生するものに大別されます。

不均衡症候群

不均衡症候群は、透析療法を始めた初期の頃に、透析に身体が慣れていないことが原因となって起こる副作用です。

透析は血中から老廃物や余分な水分を取り除きますが、脳内の老廃物は除去されにくく、脳と身体との間で濃度差が生まれます。脳はこの濃度差を埋めるため水分を吸収し、脳がむくんだ状態になります。これにより脳圧が上昇し、吐き気や頭痛、腰痛などの症状が起こります。

これらの症状は一時的なものであり、また透析を何度も行っているうちに身体も慣れてきて症状が発生しにくくなります。

血圧の変動

透析による除水が大量あるいは急激な場合、体内の血液量が減少して血圧が低下することがあります。

一方、透析により下がった体重が、次回の透析療法までに増量した場合、体液量が増加することで血圧が上昇することがあります。

低血圧になると頭痛や動悸、吐き気・嘔吐などの症状を示し、高血圧になるとイライラ、吐き気、頭痛などの症状を示します。

血圧変動を予防するためには体重管理が重要となります。過度な体重増加を防ぐために塩分と水分の制限が大切です。

筋肉の痙攣

透析導入期や除水が大量な場合、血中の電解質のバランスが乱れることで筋肉が痙攣します。

足の筋肉を中心に発生し、透析中に足がつる、こわばることがあります。筋肉の痙攣を防ぐには、除水量をなるべく少なくするため塩分・水分の制限が重要です。また、ストレッチなど適度な運動により筋力を維持することも有効です。

血管の痛み

透析療法の際に血管に針を刺す部分を「穿刺(せんし)部」と言います。

透析療法では穿刺部に毎回針を刺し、透析器に血液を流すことで老廃物や余分な水分を除去します。血管痛は、穿刺針による血管壁への刺激、血管の収縮・狭窄、炎症などで起こります。穿刺針による刺激は、透析開始前に麻酔薬(クリームやテープ状)を使用したり、保冷剤で穿刺部を冷やしたりすることで抑えられます。また、穿刺部によって痛みが異なることがあります。強い痛みを感じる場合はスタッフにご相談ください。