当院の眼科について

眼科とは、目の症状・疾患を専門とした診療科です。

眼科とは、目の症状・疾患を専門とした診療科です。

具体的には、目の異物感やかゆみ、ドライアイ、痛み、視力低下、羞明感(光が眩しく感じる症状)、飛蚊症(黒い点などが見える症状)、視界の歪み、視野欠損、瞼のかゆみ・腫れ・痛みなどの治療を行っています。目やその周囲に何か異常が起きている方は、一度当院までご相談ください。

目や視力に異常が発生すると、日常生活に多大な影響を及ぼします。眼科疾患は多岐にわたりますが、早期発見・早期治療が欠かせないものもあるため、お悩みの症状があれば早めにご受診ください。

当院で行っている主な検査

- 視力検査

- 眼底検査

- 斜視検査

- 眼圧検査

- 視野検査

- 光干渉断層計(OCT)

- 色覚検査

以下のような症状がある方はご相談ください

- 目が乾く、かゆい

- 目に異物が入り込んだ

- 目の奥が痛む

- 目が充血する

- 大量の目やにが出る

- 以前より光を眩しく感じるようになった

- 視力が急激に低下した

- 視界が黒く感じる

- 視界が白く濁ったように見える

- いつも涙目になる

- 視界に黒い点や透明の糸くずが浮かんで見えるなど

40歳以上の方は定期的に眼科検診を受けましょう

数ある眼科疾患のなかでも、初期は自覚症状が乏しく、重症化してから急激な視力低下や視野狭窄などを招く疾患もあります。特に、発症数が多い白内障・緑内障は、加齢に伴って発症リスクが高まり、少しずつ進行していくため、発見が遅れることが少なくありません。

数ある眼科疾患のなかでも、初期は自覚症状が乏しく、重症化してから急激な視力低下や視野狭窄などを招く疾患もあります。特に、発症数が多い白内障・緑内障は、加齢に伴って発症リスクが高まり、少しずつ進行していくため、発見が遅れることが少なくありません。

日本において後天的な失明の原因で最も多いのが緑内障です。治療を受けずにいると失明する危険性が高まります。主な症状の1つに視野欠損が挙げられますが、一度失われた視野は現在の医学では元に戻せません。なお、早期発見・早期治療ができれば、視力を維持することは可能です。

白内障と緑内障は40歳から発症リスクが上がります。そのため、当院では自覚症状の有無にかかわらず、40歳以上の方に対しては定期的に眼科検診を受けることをお勧めしています。

主な疾患

ドライアイ

涙は目の表面を潤したり異物を洗い流したりする働きに加え、栄養や酸素を供給する働きもあります。ドライアイは涙の分泌量や質が低下することで、目の表面が乾燥した状態です。目の不快感や眼精疲労の原因となり得ます。また、角膜や結膜に傷が入りやすくなり、目に痛みを感じることもあります。

涙は目の表面を潤したり異物を洗い流したりする働きに加え、栄養や酸素を供給する働きもあります。ドライアイは涙の分泌量や質が低下することで、目の表面が乾燥した状態です。目の不快感や眼精疲労の原因となり得ます。また、角膜や結膜に傷が入りやすくなり、目に痛みを感じることもあります。

放置していると悪化する可能性があるため、早めに治療を受けましょう。

原因

本来、涙はまばたきの刺激により涙腺から分泌され、目の隅々まで運ばれます。

しかし、まばたきの回数が減ると、涙の分泌量が低下してしまい、涙が均一に目の隅々まで運ばれなくなり、目が乾燥した状態となります。

また、涙の質が低下することもドライアイの原因となります。加齢に伴って涙の分泌量や質は低下するため、ドライアイが起こりやすくなります。また、パソコンやスマートフォンの長時間使用、エアコンによる乾燥なども原因となり、昨今はこうした機器が普及したことにより、若年層のドライアイの発生も多くなっています。

治療

点眼

点眼薬の種類は様々で、涙の分泌促進をするもの、目の表面の潤いを保持するもの、目に水分を補給するものなどがあります。

ドラックストアなどでも購入できますが、防腐剤が入っているものもあり、頻繁に使用すると症状が悪化してしまう場合があります。そのため、医療機関で処方される点眼薬を使用することをおすすめします。

涙点プラグ

涙点プラグとは、涙の排出口である涙点にシリコン製のプラグを挿入し、涙点を一時的に塞ぐことにより涙を目の表面に溜める治療法です。

外来で受けられ、治療には点眼麻酔を使用するため痛みを感じることはありません。また、挿入時に専用器具を使用するため、治療時間は5分ほどと短時間で終了します。

対処法

長時間のVDT作業は控える

スマートフォンやパソコンの長時間使用は控え、時折目を休ませるようにしましょう。

また、作業中はモニターから目を40cm以上離し、目線より下の位置にモニターを置くように意識してください。

意識的にまばたきの回数を増やす

涙の分泌を促すため、まばたきの回数を意識的に増やしましょう。

眼精疲労

目の酷使などにより目が疲れ、目の痛みや充血、羞明感、視界のかすみなどの症状が起こります。

悪化すると、目の症状に加えて肩こりや頭痛、首の痛み、めまい、吐き気などの全身症状を伴います。

原因

スマートフォンやパソコンの長時間使用、コンタクトレンズや眼鏡の度数が適切でないことなどが原因となります。

目は近い距離のものに焦点を合わせようとすると、筋肉が緊張します。スマートフォンやパソコンなどの作業では、近距離に焦点を合わせるため、筋肉が緊張した状態が続きます。その結果、目に疲れが溜まっていきます。他にも、高血圧・糖尿病・脳神経疾患などの別の疾患、ストレスなども原因として挙げられます。

治療

疾患が原因となっている場合、その疾患に応じた治療を行います。

また、眼鏡やコンタクトレンズの度数が適切でない場合、患者様の視力に合ったものを再作成することが必要です。原因が目の酷使の場合、点眼薬や生活習慣の改善が有効です。スマートフォンやパソコンなど長時間のVDT作業が原因となる場合、こまめに休憩を取る、画面の位置を目線の下に置くことなどが大切です。

特にパソコンを長時間使用している場合、机や椅子の高さ・画面や照明の角度を調整するだけでも症状の解消が期待できます。

VDT症候群(IT眼症・テクノストレス眼症)

スマートフォンやパソコン、タブレットなどを使用した作業をVDT作業と言います。

VDT症候群とは、長時間のVDT作業により、目を含む心身に様々な影響が出る状態です。

主な症状には、近視やドライアイ、眼精疲労、睡眠障害、不安、イライラなどが挙げられます。

原因

スマートフォンやパソコン、タブレットなどのディスプレイを長時間見続けていると、目に疲労が溜まります。

また、スマートフォンなどを寝る前に見てしまうこともよくありますが、睡眠ホルモンの分泌が抑制されるとともに、脳を覚醒させるホルモンが分泌され、睡眠の質が低下してしまいます。

治療

眼鏡やコンタクトレンズを使用している場合、その度数が適切かどうかによって目に溜まる疲労の度合いが大きく変わります。

特に、VDT作業を行う場合は適切な度数の眼鏡・コンタクトレンズを使用しましょう。また、医療機関では、必要に応じて目の症状を抑制する点眼薬、筋肉の緊張を解く内服薬などの処方も行っています。こうした対策とともに生活環境・習慣の改善も必要です。デスクやモニター、照明位置の調整、時折画面から目を離してストレッチを行う、寝る前にスマートフォンなどは触らないようにすることなどが重要です。

飛蚊症

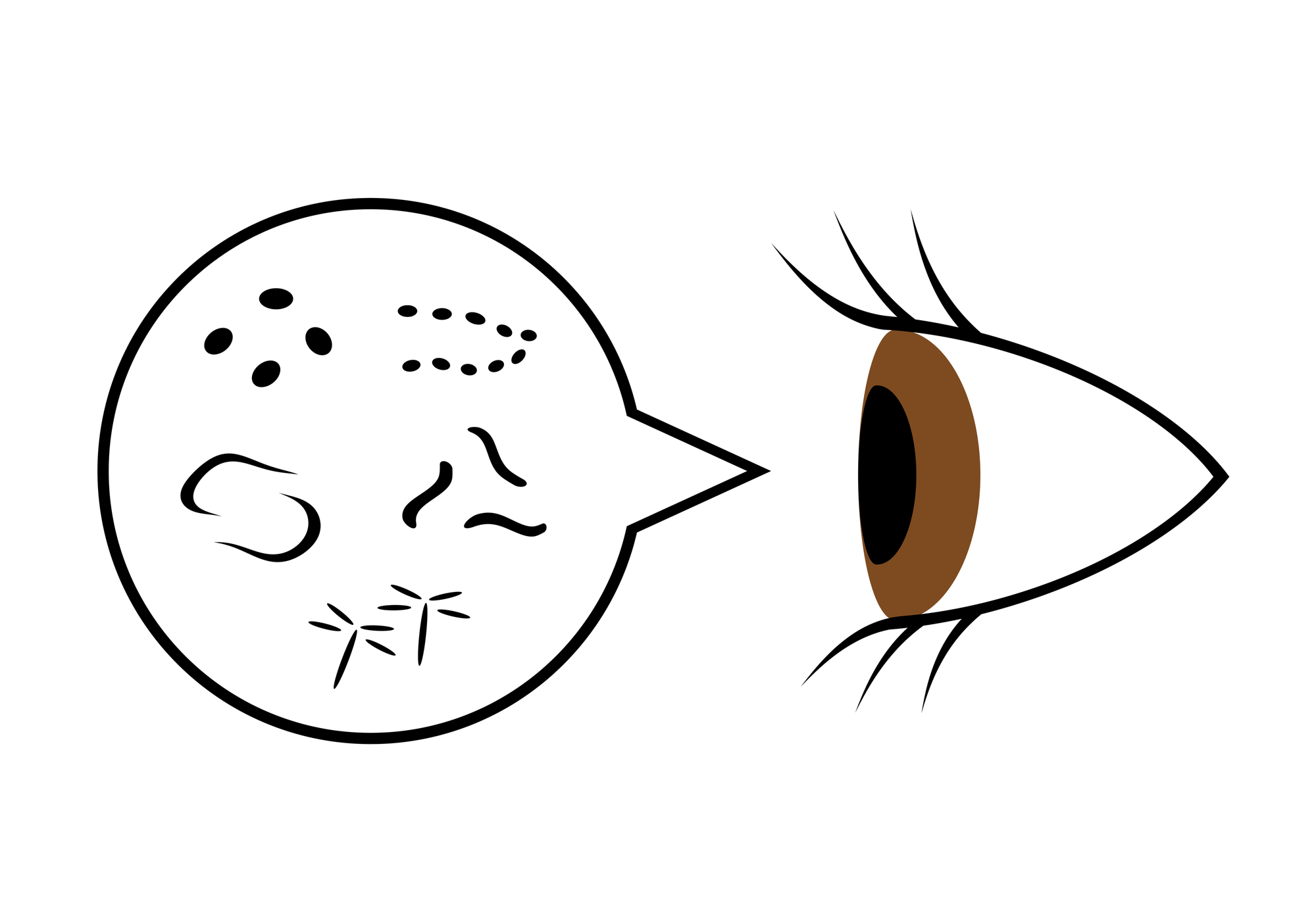

飛蚊症とは、実際には存在しない黒い虫や透明な糸くずなどの浮遊物が見える状態です。

飛蚊症とは、実際には存在しない黒い虫や透明な糸くずなどの浮遊物が見える状態です。

特に、背景が無地で明るい場所や晴れた空を見たときに浮遊物が確認されるようになります。視線を変えると浮遊物も視線に合わせて移動したり、浮遊物がゆっくり沈んでいくように見えたりします。また、浮遊物のサイズ、形状、数には個人差があります。

飛蚊症の主な原因は加齢ですが、若年層の発症も認められます。

生理的な飛蚊症であれば経過観察で問題ありませんが、失明リスクのある眼科疾患が原因となることもあります。そのため、不安な場合は当院までご相談ください。特に、浮遊物のサイズが大きくなっている、数が増えてきたという場合は、なるべく早めにご相談ください。

原因

飛蚊症は、加齢などが原因となる「生理的飛蚊症」、眼科疾患などが原因となる「病的飛蚊症」に分類されます。

生理的飛蚊症の場合は経過観察で問題ありませんが、病的飛蚊症の場合は治療せずにいると大幅な視力低下や失明に繋がる可能性があるため、早期治療が欠かせません。原因疾患には、網膜剥離や網膜裂孔、硝子体出血などが挙げられます。

治療

生理的飛蚊症の場合は経過観察での対応となります。

なお、病的飛蚊症の場合は、治療せずにいると急激な視力低下や失明を招く恐れがあるため、早期治療が欠かせません。治療方法は原因疾患や状態によって違いがあり、なかには手術が必要になるケースもあります。

当院で実施可能な主な手術

水晶体再建術(白内障手術)

白内障が進行し、生活に影響を及ぼしている場合は手術を行います。

白内障が進行し、生活に影響を及ぼしている場合は手術を行います。

濁った水晶体を手術で取り出し、代わりに人工の眼内レンズを挿入します。通常、手術は局所麻酔を投与してから進めます。近年では、2cmほど眼に切開を入れ、そこから超音波を照射する器具を挿入し、眼の中に水を注入しながら濁った水晶体を砕いて吸引する方法が採用されることが多いです。

なお、白内障が重症化している場合、あるいは水晶体嚢(水晶体を包む膜)の支持組織が弱い場合は、最初からあるいは術中に別の術式を選ぶこともあります。

医療技術の進歩により白内障の手術の精度も上がってきていますが、「手術は短時間で終わる」「切開範囲が小さく簡単な手術」と誤った認識を持たれている方もいます。手術時間は白内障の程度や状態によって違いがあり、術後の合併症により深刻な視力障害が起こる可能性もゼロではありません。そのため、手術の実施については担当医としっかり相談した上で決めましょう。

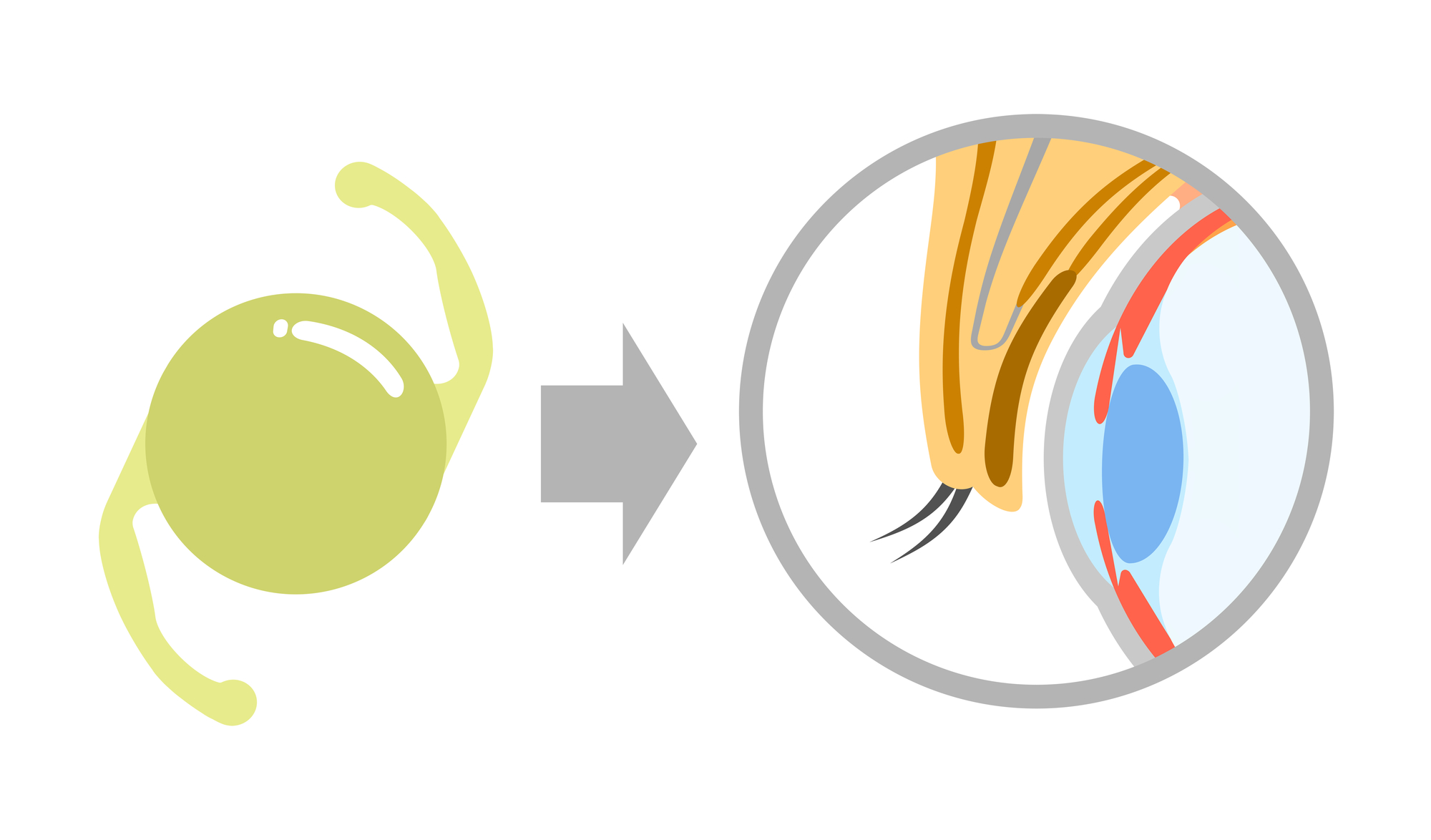

眼内レンズについて

水晶体はカメラのレンズのようなもので、外部から入ってきた光を屈折させて、網膜でピントを合わせる働きがあります。

水晶体はカメラのレンズのようなもので、外部から入ってきた光を屈折させて、網膜でピントを合わせる働きがあります。

白内障手術ではこの水晶体を取り出し、代わりとなる人工の眼内レンズを挿入します。眼内レンズの種類は多岐にわたりますが、小さな切開創から挿入可能で、身体になじみやすく柔らかい素材(シリコンやアクリル性樹脂など)が採用されています。なお、水晶体とは異なり、眼内レンズは全ての距離にピントを合わせることが不可能です。現在、単焦点眼内レンズが一番使われていますが、多焦点眼内レンズの方が広い範囲にピントを合わせられます。

多焦点眼内レンズを使用した白内障手術は、2020年1月より選定医療の対象となりました。選定医療とは、患者様が追加分を負担することにより、保険適用外の治療を保険適用の治療と併せて受けられる制度です。使用するレンズによっては全額自己負担となります。そのため、核施設により診療費に違いがあります。

また、単焦点・多焦点レンズいずれにも、乱視を同時に矯正できる「トーリック眼内レンズ」があります。レンズの選択は、患者様の目の状態や生活習慣によって決定されます。最新のものや高額なものであれば高い効果が期待できるわけではなく、患者様によって向き不向きがあります。そのため、担当医とじっくり相談した上で、どのレンズにするか決めましょう。

網膜光凝固術(網膜剥離手術)

網膜光凝固術とは、網膜にレーザーを照射して網膜の一部を凝固し、網膜の疾患を抑制・治療する手術です。

対象疾患には、未熟児網膜症、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性症、網膜静脈閉塞症、中心性漿液性網脈絡膜症、網膜剥離、その他の眼底疾患などが挙げられます。

照射1発にかかる時間は約0.5秒で、疾患の内容・範囲に応じて十発~数百発照射します。治療時間は数分~15分ほどとなりますが、糖尿病網膜症では広範囲の照射が必要となるため、数回に分けて照射を行います。また、網膜裂孔のケースでは、網膜がしっかり接着するまでに2週間ほど必要で、その期間中は網膜剥離が起こるリスクもあるため、激しい運動は避けてください。

白内障手術

白内障とは

目の中でカメラのレンズの役割をする水晶体が濁る病気です。

水晶体が濁ることで、外部から集めた光が眼底に届きにくくなり、ものがかすんで見えるようになります。紫外線や外傷など原因はさまざまですが、最も多いのが加齢によるものです。個人差はありますが、誰もが加齢とともに水晶体が濁り、早ければ40 歳くらいで発症する人もいます。

早期発見のためにも定期的な眼科検診を心がけてください。

担当医師

日本眼科学会専門医

医学博士 水口忠

症状

正常な眼

透明な水晶体は、光を十分に通します。

透明な水晶体は、光を十分に通します。

白内障の眼

水晶体が濁り、光が通りにくくなります。

水晶体が濁り、光が通りにくくなります。

- どんなに調整してもメガネが合わない

- 視界がかすむ(二重、三重に見える)

- 夜間の光が眩しく感じる

- 暗い場所と明るい場所で見え方が違う

※症状には個人差があります。気になったら、まずは医師の診察を。

高須病院の白内障手術

高須病院では、高齢者の方には入院での手術を行っております。

- 転倒などの危険のある高齢者の方

- 独り暮らしや、術後すぐの生活が不安な方(ご高齢夫婦のご家庭など)

- 白内障以外の病気がある方

術後、1 泊入院して安静を保っていただき、安心してお帰りいただけます。

また、手術翌日に再度検診にお越しいただく必要がありません。ご家族の方も、術後のケアの必要がなく安心です。

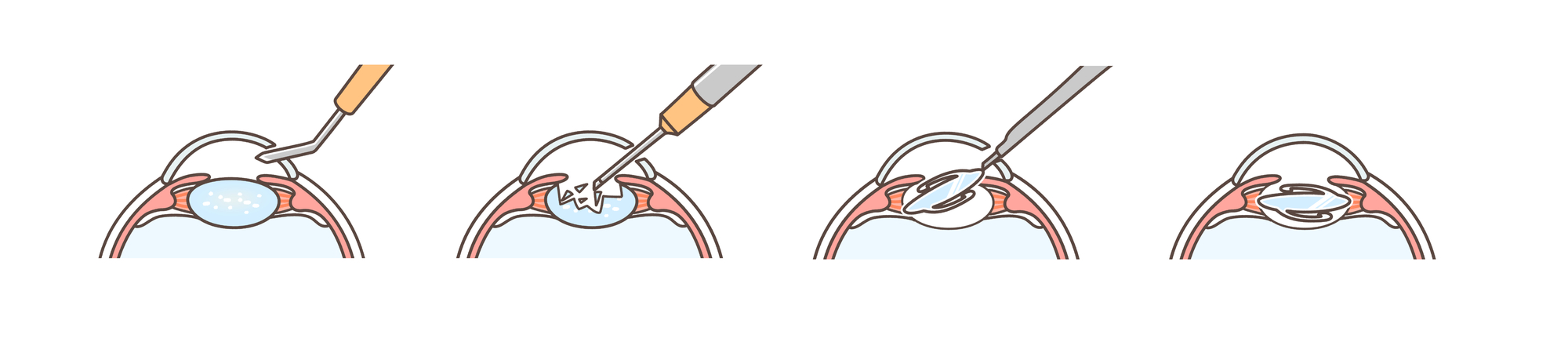

手術の流れ

1当院では、点眼麻酔にて手術を行います。

少ししみることがありますが、痛みはありません。

また、注射の麻酔ではないので、針の痛みもなく安心です。

2角膜部分を3mm 程度、切開します。

3切開した部分から機器を挿入し、濁った水晶体の核を超音波を使って砕き、吸引して取り除きます。

4水晶体の代わりとなる眼内レンズを、切開した部分から折りたたんで挿入し、固定します。

5終了

担当医師表

| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 8:00~11:30 | 関戸 康祐 ※10時~13時 |

本間 知佳 | 竹本 慧奈 | 水口 忠 | - | 鈴木 啓太 |

| 午後 | - | - | 水口 忠 (手術のみ) |

- | - | - |

※諸事情により担当医師が変更したり、休診させていただく場合がありますので、休診情報をご確認ください。

※急な変更の場合は休診情報の更新が間に合わない場合があります。申し訳ありませんが、お電話での確認をお願い致します。