明日へつながるリハビリテーションを目指して

ご自宅での生活をイメージして、起床から就寝に至る1日の生活の流れ(食事・整容・更衣排泄・入浴・移動)の動作全てをリハビリテーションと位置付けています。

ご自宅での生活をイメージして、起床から就寝に至る1日の生活の流れ(食事・整容・更衣排泄・入浴・移動)の動作全てをリハビリテーションと位置付けています。

患者様が住み慣れた地域で生活が続けられるために、住宅改修の提案や福祉用具の選定・使用方法の指導など退院後の生活を見据えた支援を行います。

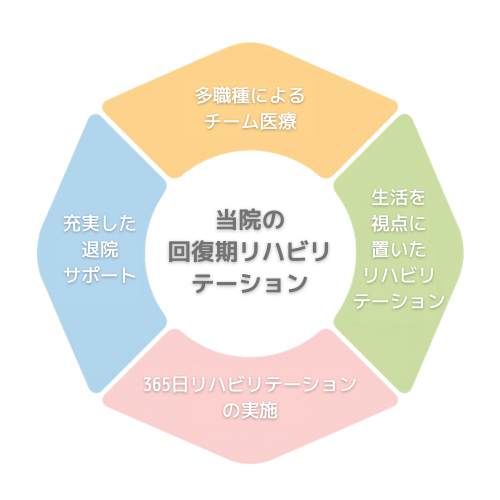

回復期リハビリテーション(リハビリ)病棟について

回復期リハビリテーション病棟とは、病気で急性期の状態を脱しても、まだ医学的・社会的・心理的なサポートが必要な患者様に対して、多くの専門職種がチームを組んで集中的なリハビリテーションを実施し、心身ともに回復した状態で自宅や社会に戻っていただくことを目的とした病棟です。

回復期リハビリテーション病棟とは、病気で急性期の状態を脱しても、まだ医学的・社会的・心理的なサポートが必要な患者様に対して、多くの専門職種がチームを組んで集中的なリハビリテーションを実施し、心身ともに回復した状態で自宅や社会に戻っていただくことを目的とした病棟です。

当院の回復期リハビリテーション病棟では、医師・看護師・介護士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医療ソーシャルワーカー・栄養士・歯科衛生士など、患者様に関わる全てのスタッフがチームを作り、全員で患者様のリハビリテーションを支援します。退院後の生活を見据え、起床から就寝に至る1日の流れ(食事・整容・更衣・排泄・入浴・移動)の動作すべてをリハビリテーションと位置づけ、生活に視点を置いたリハビリテーションを365日(日曜・祝日も含め)提供いたします。また患者様が住み慣れた地域で生活が続けられるために、退院前にはご自宅へ訪問し、住宅改修の提案や福祉用具の選定・使用方法の指導やご家族への介護指導など、退院後の生活を見据えた支援を行います。

レクリエーションの実施

季節に応じたレクリエーションや園芸活動等を通じて変化のある日常生活を送っていただけるようにしております。

歯科医による往診・歯科衛生士による口腔ケアの実施

歯科医・歯科衛生士が病棟スタッフと共同で口腔ケアに取り組んでいます。

歯科医・歯科衛生士が病棟スタッフと共同で口腔ケアに取り組んでいます。

お口の中をきれいにすることは、食事もおいしくなり、誤嚥性肺炎の予防にもなります。

透析患者の受け入れも致します

当院では、血液透析治療に19床の専用ベッド設備があり、人工透析を受けていらっしゃる患者さんが回復期リハビリテーション病棟に入院して集中的にリハビリテーションを行うことが可能です。

当院では、血液透析治療に19床の専用ベッド設備があり、人工透析を受けていらっしゃる患者さんが回復期リハビリテーション病棟に入院して集中的にリハビリテーションを行うことが可能です。

※当院では、まずは一般病棟(2階)へ入院していただき必要な検査・治療を行った後、回復期病棟へ移っていただいております。

(場合によっては直接回復期リハビリテーション病棟へ入院するケースもございます。)

回復期リハビリテーション病棟の対象

- 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血・クモ膜下出血等)、脊髄損傷等の発症後または手術後、義肢装着訓練を要する状態

⇒入院期間は150日以内(高次脳機能障害を要する場合は180日以内) - 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節、膝関節の骨折または2肢以上の多発骨折の発症後または手術後の状態

⇒入院期間は90日以内 - 外科手術や肺炎等の治療等の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後または発症後の状態

⇒入院期間は90日以内 - 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節または膝関節の神経・筋・靭帯損傷の発症後の状態

⇒入院期間は60日以内

入院生活について

明日へつながるリハビリテーションを目指して

医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医療ソーシャルワーカーなど、患者様に関わる全てのスタッフがチーム全員で患者様のリハビリテーションを支援します。

医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医療ソーシャルワーカーなど、患者様に関わる全てのスタッフがチーム全員で患者様のリハビリテーションを支援します。

回復期リハビリテーション病棟の1日(例)

6:00 起床

さあ一日の始まり。今日も一日頑張ろう!!

パジャマから普段着に着替えます。ご自分で出来ないところはスタッフがお手伝いします。

8:00 朝食

患者さまに合った食事を提供します。

介助が必要な方は看護師や介護士・リハビリスタッフがお手伝いします。

9:00 リハビリ 在宅生活を想定し、日常生活動作を獲得します。

患者様の状況に合わせ、理学療法・作業療法・言語療法を行っていきます。

10:00 入浴

快適かつ安全なお風呂で入浴の支援をします。

患者さまの能力に合わせた入浴方法で入浴していただきます。

12:00 昼食

午前のリハビリでお腹ペコペコ。さぁ楽しくランチタイム!

毎食後、洗面にて歯みがきを行います。自分で行えない方はスタッフがお手伝いいたします。

14:00 リハビリ

ゴールを目指したリハビリをスタッフが支援します。

リハビリの合間にデイルームで患者様同士のおしゃべりやテレビ鑑賞。

新聞や雑誌、将棋盤などもご自由にお使いください。

18:00 夕食

四季折々の料理を囲みながら明日に向かう英気を養います。

21:00 消灯

今日もお疲れ様でした。ゆっくりお休みください。

入院生活に必要なもの

日用品

- 洗面用具セット(歯ブラシ・コップ(プラスチック製)・歯磨き粉・義歯洗浄剤・入れ歯ケース など)

- 湯のみ(割れにくいもの)

衣類

- 寝巻き(パジャマ)

- 下着類

- 普段着

福祉用具

- 以前から使用している杖

- 装具、コルセット等

書類等

- 入院前生活調査票

- 印鑑

- 家屋調査票

※日用品のうち、入浴用具・箸(スプーン)・タオル・ティッシュやオムツ類は当院でご用意いたします。

※なるべくご家庭で普段使われていたものをご用意ください。

※持ち物には必ず名前の記入をお願いします。

※紛失・盗難防止の為、入院生活に直接関係ないものや、現金および貴重品は必要最低限にして下さい。

食事

入院中の食事はなるべく食堂デイルームにてお召し上がり下さい。

- 朝食8:00~

- 昼食12:00~

- 夕食18:00~

入浴

- 介助浴室(3階) 週2回 午前10時~/午後2時~

- 個人浴室(2階) 午後2時~

洗濯

有料でクリーニングもご利用いただけます。

病棟内フリーWi-Fi完備

どの患者様もご自由にお使いいただけます。

入院生活に関する注意事項

- 午後9時以降の病院への出入りは、特別な場合を除きお断り致します。特別に必要な場合はナースステーションにお申し出ください。

- 午後9時から午前8時までの電話の取り次ぎは、緊急時以外は致しかねます。

- 病院内及び敷地内はすべて禁煙となっております。ご協力お願いします。

入院から退院までの流れ

入院

1週目

- 初期評価(身体の状態を評価)

- 入院初日に体の状態や動きの確認を行い、入院環境調整や病棟で生活する上での課題をチームで共有します。

- リハビリテーション開始

→理学療法士や作業療法士とともに基礎的な運動機能の向上を図りつつ、日常生活に必要な動作の練習を行っていきます。また言語聴覚士による言葉の訓練や食べ物の飲み込みの訓練も行います。 - 力ンファレンス(担当者会議)

→医師・看護・介護・リハビリ等の担当スタッフが話し合い、リハビリの方針や目標を決定しリハビリ実施計画書を作成します。

初回面談

入棟後1~2週間以内に行います。

本人やご家族に対し、今後の入院スケジュールとリハビリの目標や計画を説明します。

1ヶ月~2ヶ月

- ADL(日常生活動作)訓練

→食事・更衣・トイレ動作・歩行といった日常生活動作訓練を中心に行います。

定期カンファレンス

1ヶ月毎に担当スタッフ間で問題点、目標、リハビリ計画の見直しを行います。

退院にむけて

- 家屋調査・改修

→担当療法士や医療ソーシャルワーカー同行のもと、家屋調査を行い必要があれば住宅改修や福祉用具導入のアドバイスを行います。 - 家族指導

→担当スタッフからご家族へ介助方法の指導や退院後の心配事についてのアドバイスを行います。 - 地域連携

→在宅で支援していただくサービス担当者との情報伝達を密に行い、安心して退院できるようサポートします。

退院

退院後も訪問リハビリや通所リハビリ、訪問看護・介護などで引き続き支援を継続していきます。

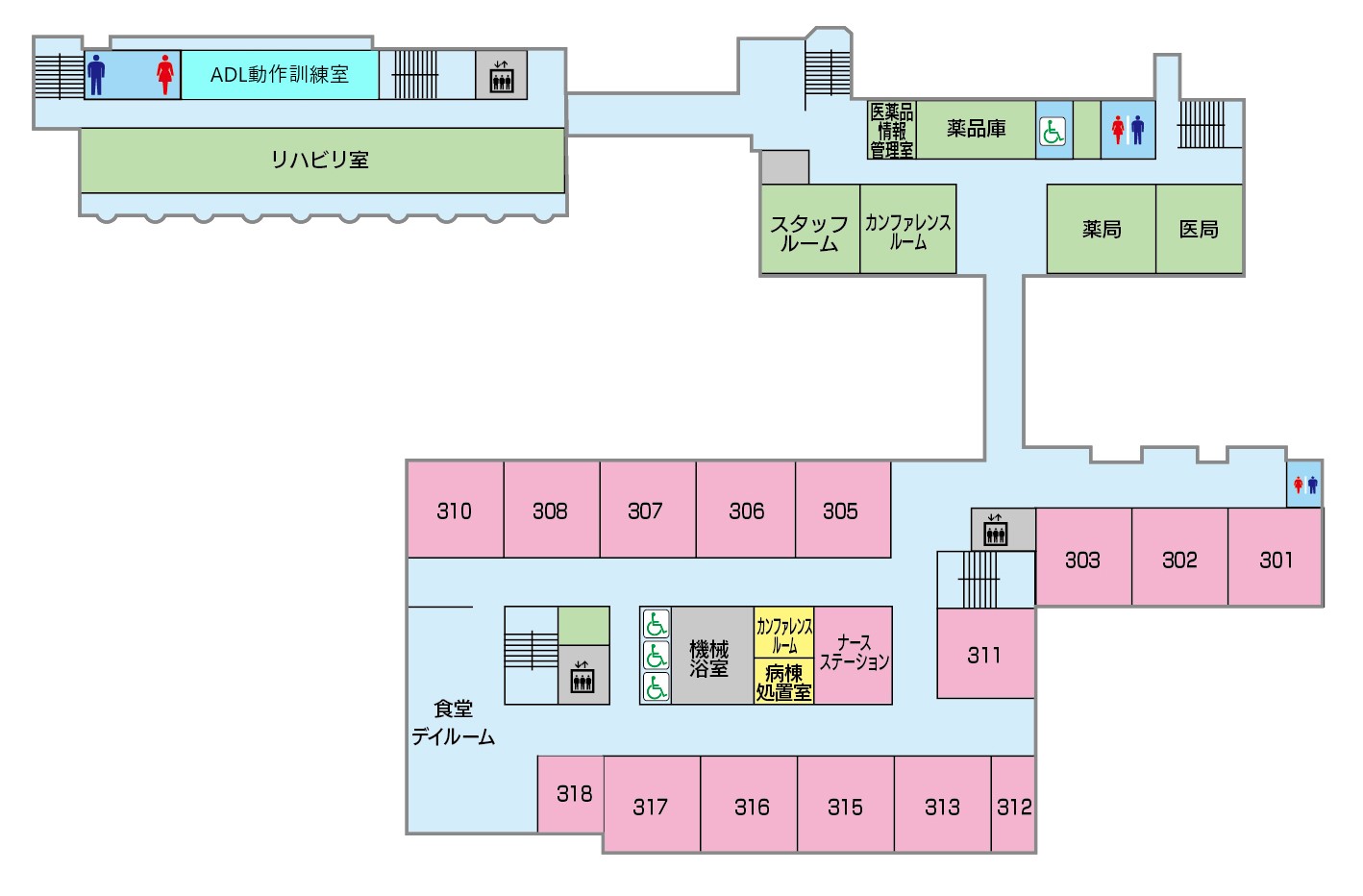

フロアマップ

病棟内の様子

スタッフステーション

談話コーナー

渡り廊下

病棟デイルーム

病棟リハビリ室(機能訓練室)

病棟リハビリ室(和室)

病棟リハビリ室(キッチン)

カンファレンス室

浴室

1階リハビリ室

1階リハビリ室

屋外歩行コース(畑と遊び場)

屋外歩行コース

リハビリテーションについて

回復期リハビリテーション病棟では、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、歯科衛生士(DH)の各職種が発症後早期から、専門性の高い適切なリハビリテーションを提供しています。

回復期リハビリテーション病棟では、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、歯科衛生士(DH)の各職種が発症後早期から、専門性の高い適切なリハビリテーションを提供しています。

各療法部門の紹介

理学療法(PT)とは

病気や骨折、様々な疾患の手術などにより生じた体の機能障害や運動能力低下などを改善し、「起き上がる」「立ち上がる」「歩く」「階段昇降を行う」といった基本動作の回復を目的としたリハビリテーションを行います。関節可動域訓練や運動療法・物理療法を行い筋力・体力・バランス能力の強化や関節の動きの改善を図ることで、患者様が自立した生活を送れるように訓練を行います。また職場復帰や余暇活動の再開に向けた各動作の訓練・指導も実施していきます。

作業療法とは

「着替えをする」「入浴をする」「トイレに行く」というように日常生活で必要な動作の練習を行います。掃除や料理といった家事動作も練習し、退院後も充実した生活が送れるように職場復帰に必要な訓練や趣味活動なども行います。また高次脳機能障害と呼ばれる記憶力や集中力が低下したり、判断力が低下したり、動作の手順が分からなくなるなどの症状に対し、様々な作業活動を通し能力の向上を目指した訓練を行い、日常生活の中で困らないような方法の指導も行います。

言語聴覚療法とは

脳血管障害などにより「言いたい言葉が出てこない、人の言っていることが理解できない」(失語症)、「ろれつが回らない」(構音障害)などのコミュニケーション障害や「飲み込みが悪くて食事が食べられない」(摂食・嚥下障害)というような症状をきたした方に対して、検査・訓練・指導・助言を行っています。

脳血管障害などにより「言いたい言葉が出てこない、人の言っていることが理解できない」(失語症)、「ろれつが回らない」(構音障害)などのコミュニケーション障害や「飲み込みが悪くて食事が食べられない」(摂食・嚥下障害)というような症状をきたした方に対して、検査・訓練・指導・助言を行っています。

口から食事を食べる楽しみをいつまでも維持していただけるように、他職種と連携し口のリハビリチームの活動に参加しています。

- 飲み込みの悪い患者様に対しては、必要に応じて医師によるビデオ造影検査(VF)やビデオ内視鏡検査(VE)を行い、安全に食事を食べることができる方法を検討します。

- 歯科衛生士と連携し、口腔内のさまざまな問題(咀嚼機能や義歯不適合など)によって食事が食べられない患者様に対しても対処していきます。

- 退院に向けて管理栄養士と連携し、在宅での食事内容や介助方法について指導・助言を行っています。